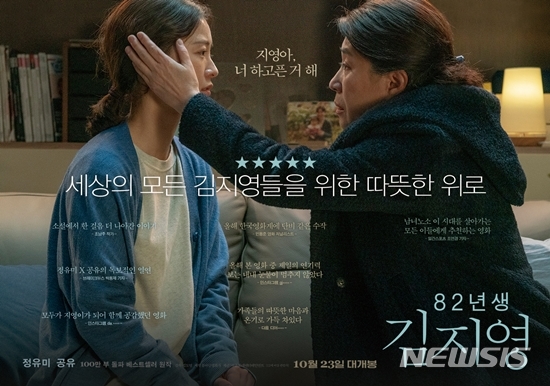

얼마 전 별다른 사전 정보 없이 82년생 김지영을 관람했다. 그 당시에는 페미니즘이나 젠더 이슈에 대해 깊이 생각해본 적이 없었기 때문에 단순히 화제가 되는 영화라길래 티켓을 끊었을 뿐이었다. 그런데 막상 영화를 보고 나니, 기대했던 것과는 상당히 다른 느낌을 받았다.

영화의 전개는 주인공 김지영이 계속해서 회상과 망상을 반복하는 방식으로 진행된다. 과거의 경험을 떠올리며 감정에 깊이 빠져드는 모습이 많았고, 현재의 일상을 살아가면서도 계속해서 과거의 기억 속에 갇혀 있는 듯한 분위기가 강했다. 보면서 내내 답답한 기분이 들었다.

가장 이해하기 어려웠던 점은, 주인공이 너무 수동적인 태도로 일관한다는 것이었다. 영화 속 김지영은 자신이 처한 현실을 개선하려고 노력하기보다는, 과거의 사건을 떠올리고 그 안에서 스스로를 가두는 듯한 모습을 보였다. 문제를 마주했을 때 적극적으로 해결하려는 태도보다는, 그냥 상황에 휩쓸려가는 느낌이 강했다.

그러다 보니 전체적인 영화의 흐름이 비슷한 패턴으로 반복되었다. 일상이 진행되다가 어떤 사건이 생기고, 그로 인해 김지영이 과거를 떠올리며 감정적으로 무너지는 방식이었다. 이러한 구성이 계속 반복되다 보니 점점 피로감이 쌓였고, 감정적으로 몰입하기보다는 점점 지루해지는 느낌이 들었다.

영화를 보면서 문득 조커가 떠올랐다. 조커 역시 사회에서 소외당하고 억눌려 살아가다가 결국 폭발하는 구조를 가지고 있다. 하지만 조커는 자신의 감정을 극단적으로 표출하면서 영화적으로 강렬한 서사를 만들어냈고, 그 과정에서 긴장감과 흥미가 유지되었다. 반면, 김지영의 이야기는 끝까지 억눌린 상태로 진행되다 보니 클라이맥스에서의 감정적인 해소가 부족했다.

이 영화를 보고 난 후 가장 인상 깊었던 장면은, 엔딩 크레딧이 올라갈 때 뒷좌석에서 40대 정도로 보이는 아주머니가 조용히 눈물을 흘리던 모습이었다. 그 모습을 보고 있자니, 마지막 장면에서 고담시가 폭동에 휩싸일 때 조커를 찬양하며 환호하는 시민들이 떠올랐다. 영화 속 김지영이 현실을 바꾸진 못했지만, 어떤 사람들에게는 그저 눈물을 흘릴 만큼의 공감과 연민을 자아내는 존재로 남았던 것 같았다.

이 영화가 의미하는 바는 분명히 있다. 여성의 삶 속에서 겪는 불평등한 경험을 다룬다는 점에서는 충분히 메시지를 던진다고 볼 수 있다. 하지만 스토리텔링 방식이 너무 수동적이고 감정적으로 흐르다 보니, 보는 사람에 따라 몰입이 어려울 수도 있다.

결론적으로, 82년생 김지영은 공감을 하느냐, 그렇지 않느냐에 따라 평가가 크게 나뉠 영화라는 생각이 들었다. 개인적으로는 영화적인 재미가 부족했고, 주인공이 너무 수동적인 태도로 일관하는 것이 답답하게 느껴졌지만, 누군가에게는 자신의 경험과 감정을 대변해주는 작품으로 받아들여질 수도 있겠다는 생각이 들었다. 한편으로는, 결혼과 육아, 사회적 역할에 대한 고민을 안고 있는 사람들에게는 더 와닿을지도 모른다. 하지만 개인적으로는 극적인 전개나 캐릭터의 성장이 부족한 점에서 아쉬움이 남는 작품이었다.